Von Jana Schräder-Grau

15.8.2022

15.8.2022

Am 20. Juni 2022 hat uns die Autorin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal mit ihrem Debütroman Identitti

(2021) im Seminar „Postcolonial Studies in Literatur und Kultur“

am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum besucht. Identitti hat es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021 geschafft und wird seit November 2021 am Schauspielhaus Düsseldorf, seit April 2022 am Staatstheater in Darmstadt

inszeniert. Der Roman hat Aufmerksamkeit auf ein bislang in

der Gesellschaft und damit auch in der Literatur unterrepräsentiertes Thema gelenkt: die Identitätssuche und Repräsentation

von BIPoCs (Black, Indigenous, People of Colour) in einer weißen und weiß geprägten Kultur. Mit der Autorin haben wir über

ihr Buch, dessen Entstehung und die Hintergründe gesprochen.

Das handlungskonstituierende Moment des Romans ist der Skandal um die Professorin Saraswati, die sich nachweislich operativ browngefaced und hiermit sowie mit der vermeintlichen Aneignung kulturellen Kapitals und Privilegien ansonsten marginalisierter Gruppen in der Gesellschaft einen medialen und gesellschaftlichen Shitstorm ausgelöst hat. Saraswati unterrichtete Postcolonial Studies an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und stellte bis zu diesem Zeitpunkt eine hochangesehene Repräsentantin dieser Gruppen dar, die weiße Studierende aus ihren Seminaren verweist. Ihre Studierenden, darunter die eigentliche Protagonistin Nivedita Anand, aus deren Perspektive der Roman erzählt wird, werfen ihr cultural appropriation vor. Sie habe ihre Machtposition als white person, die aus einem Akademikerhaushalt stammt, missbraucht und sich eine Hautfarbe angeeignet, ohne den ‚Preis‘ in Form von rassistischen Anfeindungen und Vorurteilen dafür zu bezahlen. Durch ihre soziale Herkunft und Position an der Universität lebt sie unter anderen sozialen Voraussetzungen und Bedingungen als ihre Studierenden und andere BIPoCs.Cultural Appropriation –

Gewissermaßen proleptisch erscheint die Aussage, die die Bloggerin und Saraswati-Studierende Nivedita zu Beginn des Romans im Interview beim Deutschlandfunk macht: „Heutzutage ist man keine ernstzunehmende Intellektuelle, bis man einen

Shitstorm bekommen hat.“ Kurz darauf wird Saraswatis Betrug

öffentlich, und nicht nur die Medienlandschaft – Zeitungen, das

Internet, Social Media, insbesondere Twitter –, sondern auch

ihre KollegInnen, die Universität und einige ihrer Studierenden

fordern den sofortigen Rücktritt vom Lehrstuhl. In professo-

raler Selbstgefälligkeit nimmt Saraswati all die Anfeindungen

entgegen. „Wenn ich Buchstabensuppe essen würde, könnte ich

bessere Texte scheißen!“ Sie selbst betrachtet ihr Handeln als

cultural appreciation – sie zeige, dass Nicht-Weißsein zu kulturellem Kapital geworden ist. Sie verteidigt sich durch ihr (post-)

koloniales Wissen, sie weiß, dass sie ihren Studierenden dieses

Wissen überhaupt erst zugänglich gemacht und ihnen eine Sprache für ihre Identität gegeben hat. Eines verliert Saraswati dabei

niemals: ihre Diskursmacht. Der Roman lässt die verschiedenen

Hintergründe der Figuren und deren Verhalten zum Diskurs

um Saraswati und #transracial aufeinanderprallen und erzeugt

ein Spannungsverhältnis zwischen der Konstruiertheit von race,

die im deutsch-nationalistischen Kontext auf der ideologischen

Umformung pseudobiologischer Überlegenheit fußt, und der

Rekonstruktion von Essenzialismus in Bezug auf Hautfarbe,

‚Herkunft‘ und damit verbundene Identität.

Andererseits ist der Skandal scheinbar durch sie selbst verschuldet entstanden, denn die Bilder ihrer Verwandlung, beina- he eine ganze Dokumentation, lagen offen auf ihrem Schreibtisch aus, als Konstantin, der sich selbst im Erwachsenenalter Raji nennt, Priti (Niveditas Cousine) darum bittet, diese Beweise für ihn zu stehlen. Trotz des Skandals wechselt Saraswati am Ende des Romans an die Universität Oxford, um dort einen Lehrstuhl für Identity & Solidarity mit einem Schwerpunkt in Whiteness Studies aufzubauen. Ob es ihre Absicht war, mediale Aufmerksamkeit für die Entwicklung ihrer akademischen Karri- ere zu bekommen oder den Diskurs in die Gesellschaft zu tragen, bleibt offen.

Für ihre Studierenden war sie bis zu diesem Zeitpunkt ein Vorbild, ein role model im akademischen Betrieb, mit dem sie sich identifizieren konnten und das insbesondere für Nivedita eine Identifikationsfigur im wörtlichen Sinne darstellte. Mit der Ungewissheit darüber, wer Saraswati ‚wirklich‘ ist, geht gleichermaßen eine Identitätskrise Niveditas und die zentrale Frage da- nach, wie sich Identität konstituiert, einher. Identitti führt den Lesenden vor Augen, wie viel Identität mit Identifikation zu tun hat und dass BIPoCs in unserer Gesellschaft an entscheidenden Positionen unterrepräsentiert sind, sodass der Skandal um Saraswati nicht nur für ihre Studierenden eine besondere Kraft entwickelt.„Ist das eigentlich Literatur?“ –

Ob es sich bei Identitti um Literatur handle, wurde die Autorin oft

gefragt, hat sie uns bei dem Besuch im Seminar erzählt. Dass sie

aufgrund der angenommenen Parallelen zu Nivedita die Prota-

gonistin des Romans sei, wurde dann schon nicht mehr gefragt,

sondern festgelegt.

Die Geschichte von Nivedita und Priti, damals noch als Freundinnen, ist bereits vor etwa zwanzig Jahren entstanden, und auch damals habe Sanyal schon versucht, sie bei einem Verlag unterzubringen. Konfrontiert mit der ‚Tatsache‘, dass das niemand lesen wolle und sich so etwas nicht verkaufe, wurde sie abgewiesen. Der Roman entwickelte sich weiter und Saraswati wurde, nach dem Vorbild Rachel Dolezals, das die Autorin im Roman nach Düsseldorf transponiert hat, eine zentrale Achse der Handlung. Obwohl der Roman Themen von größter gesellschaftlicher Relevanz verhandelt, diese auf eine unterhaltsame Art zugänglich macht und seine LeserInnen – egal, welcher Hautfarbe – zum Nachdenken anregt, hat es Jahre gedauert, bis der Text in unseren Bücherregalen landen konnte.

Es ist beinahe befremdlich, dass dennoch die Frage danach, ob es sich dabei um Literatur handle, aufkommt: Der Roman stellt seine Literarizität förmlich aus, indem neben den wichtigsten Texten der postkolonialen Theorie, wie zum Beispiel Edward Saids Orientalismus, Gayatri Chakravorty Spivaks Can the Subaltern speak? oder Homi K. Bhabhas The Location of Culture, auch Blues Songs als peritextuelle Intertexte in Form der Kapitelüberschriften dienen. Die Erzählung spielt mit Fakt und Fiktion und wird von seiner Autorin in die Medienlandschaft eingeschrieben. Blogeinträge von Nivedita alias Identitti sowie Tweets unterbrechen die Erzählung immer wieder, um reale und erfundene Personen auf Twitter Stellung zu dem Skandal um Sa- raswati beziehen zu lassen, der sogar eigene Hashtags bekommt. Auch das Ende der Handlung nimmt reale Ereignisse auf: Saraswatis Skandal wird in den Medien durch den Terroranschlag in Hanau verdrängt. Während Nivedita, Priti und Raji nahezu handlungsohnmächtig die eingehenden Meldungen verfolgen, kommentiert Saraswati die ihr abhanden gekommene Aufmerksamkeit: „Jetzt muss man also tot sein, um PoC zu sein.“ Es gelingt Mithu Sanyal unwahrscheinlich gut, die ambivalente Figur Saraswati durch fachliches Wissen und gute Argumente glänzen, aber auch durch sprachlos machende Kommentare provozieren zu lassen.

Während der Roman selbst also Aushandlungen von vermeintlich richtig und falsch, von race als bloßem Konstrukt oder als Unterdrückungskategorie sowie von Essenzialismus und permanenter Aushandlung selbst thematisiert, ist Identität nichts anderes: ein ständiges Suchen und Finden, ein Aushandlungs- prozess, der von (kultureller) Sozialisierung abhängig ist. Nivedita schreibt dazu: „Identität ist ein Spektrum. Identitätspolitik ist ein Spektrum. Cultural Appropriation ist ein Spektrum.“ Mithu Sanyal hat damit eine klaffende Leerstelle in der deutschsprachigen Erzählliteratur zu füllen begonnen. Nicht nur der Roman selbst, sondern auch die Hintergründe seiner Entstehung bis hin zur Publikation sollten zum Nachdenken über unser Verständnis von Literatur und den deutschen Literaturbetrieb anregen.

Das handlungskonstituierende Moment des Romans ist der Skandal um die Professorin Saraswati, die sich nachweislich operativ browngefaced und hiermit sowie mit der vermeintlichen Aneignung kulturellen Kapitals und Privilegien ansonsten marginalisierter Gruppen in der Gesellschaft einen medialen und gesellschaftlichen Shitstorm ausgelöst hat. Saraswati unterrichtete Postcolonial Studies an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und stellte bis zu diesem Zeitpunkt eine hochangesehene Repräsentantin dieser Gruppen dar, die weiße Studierende aus ihren Seminaren verweist. Ihre Studierenden, darunter die eigentliche Protagonistin Nivedita Anand, aus deren Perspektive der Roman erzählt wird, werfen ihr cultural appropriation vor. Sie habe ihre Machtposition als white person, die aus einem Akademikerhaushalt stammt, missbraucht und sich eine Hautfarbe angeeignet, ohne den ‚Preis‘ in Form von rassistischen Anfeindungen und Vorurteilen dafür zu bezahlen. Durch ihre soziale Herkunft und Position an der Universität lebt sie unter anderen sozialen Voraussetzungen und Bedingungen als ihre Studierenden und andere BIPoCs.

Cultural Appropriation –

oder Appreciation?

Gewissermaßen proleptisch erscheint die Aussage, die die Bloggerin und Saraswati-Studierende Nivedita zu Beginn des Romans im Interview beim Deutschlandfunk macht: „Heutzutage ist man keine ernstzunehmende Intellektuelle, bis man einen

Shitstorm bekommen hat.“ Kurz darauf wird Saraswatis Betrug

öffentlich, und nicht nur die Medienlandschaft – Zeitungen, das

Internet, Social Media, insbesondere Twitter –, sondern auch

ihre KollegInnen, die Universität und einige ihrer Studierenden

fordern den sofortigen Rücktritt vom Lehrstuhl. In professo-

raler Selbstgefälligkeit nimmt Saraswati all die Anfeindungen

entgegen. „Wenn ich Buchstabensuppe essen würde, könnte ich

bessere Texte scheißen!“ Sie selbst betrachtet ihr Handeln als

cultural appreciation – sie zeige, dass Nicht-Weißsein zu kulturellem Kapital geworden ist. Sie verteidigt sich durch ihr (post-)

koloniales Wissen, sie weiß, dass sie ihren Studierenden dieses

Wissen überhaupt erst zugänglich gemacht und ihnen eine Sprache für ihre Identität gegeben hat. Eines verliert Saraswati dabei

niemals: ihre Diskursmacht. Der Roman lässt die verschiedenen

Hintergründe der Figuren und deren Verhalten zum Diskurs

um Saraswati und #transracial aufeinanderprallen und erzeugt

ein Spannungsverhältnis zwischen der Konstruiertheit von race,

die im deutsch-nationalistischen Kontext auf der ideologischen

Umformung pseudobiologischer Überlegenheit fußt, und der

Rekonstruktion von Essenzialismus in Bezug auf Hautfarbe,

‚Herkunft‘ und damit verbundene Identität.

Identität, Identifikation und role models

Der Text bietet schließlich zwei Optionen an, die Hintergründe von Saraswatis Entscheidung, die race zu wechseln, zu lesen: Einerseits erlebt sie in ihrer Kindheit mit, wie ihr Adoptivbruder Konstantin als indisches Kind in einer weißen Familie aufwächst und wie er Rassismus erfährt, und sie sieht den Schmerz, der einen Teil seiner Erfahrungen und seiner Identität ausmacht. Dass sie und ihre Eltern ihn zu ‚retten‘ versucht haben, er das aber gar nicht wollte, sieht Saraswati als Sünde an, für die sie bereits in diesem Leben zahlen wollte.Andererseits ist der Skandal scheinbar durch sie selbst verschuldet entstanden, denn die Bilder ihrer Verwandlung, beina- he eine ganze Dokumentation, lagen offen auf ihrem Schreibtisch aus, als Konstantin, der sich selbst im Erwachsenenalter Raji nennt, Priti (Niveditas Cousine) darum bittet, diese Beweise für ihn zu stehlen. Trotz des Skandals wechselt Saraswati am Ende des Romans an die Universität Oxford, um dort einen Lehrstuhl für Identity & Solidarity mit einem Schwerpunkt in Whiteness Studies aufzubauen. Ob es ihre Absicht war, mediale Aufmerksamkeit für die Entwicklung ihrer akademischen Karri- ere zu bekommen oder den Diskurs in die Gesellschaft zu tragen, bleibt offen.

Für ihre Studierenden war sie bis zu diesem Zeitpunkt ein Vorbild, ein role model im akademischen Betrieb, mit dem sie sich identifizieren konnten und das insbesondere für Nivedita eine Identifikationsfigur im wörtlichen Sinne darstellte. Mit der Ungewissheit darüber, wer Saraswati ‚wirklich‘ ist, geht gleichermaßen eine Identitätskrise Niveditas und die zentrale Frage da- nach, wie sich Identität konstituiert, einher. Identitti führt den Lesenden vor Augen, wie viel Identität mit Identifikation zu tun hat und dass BIPoCs in unserer Gesellschaft an entscheidenden Positionen unterrepräsentiert sind, sodass der Skandal um Saraswati nicht nur für ihre Studierenden eine besondere Kraft entwickelt.

„Ist das eigentlich Literatur?“ –

Das Autorinnengespräch mit Mithu Sanyal

Ob es sich bei Identitti um Literatur handle, wurde die Autorin oft

gefragt, hat sie uns bei dem Besuch im Seminar erzählt. Dass sie

aufgrund der angenommenen Parallelen zu Nivedita die Prota-

gonistin des Romans sei, wurde dann schon nicht mehr gefragt,

sondern festgelegt.

Die Geschichte von Nivedita und Priti, damals noch als Freundinnen, ist bereits vor etwa zwanzig Jahren entstanden, und auch damals habe Sanyal schon versucht, sie bei einem Verlag unterzubringen. Konfrontiert mit der ‚Tatsache‘, dass das niemand lesen wolle und sich so etwas nicht verkaufe, wurde sie abgewiesen. Der Roman entwickelte sich weiter und Saraswati wurde, nach dem Vorbild Rachel Dolezals, das die Autorin im Roman nach Düsseldorf transponiert hat, eine zentrale Achse der Handlung. Obwohl der Roman Themen von größter gesellschaftlicher Relevanz verhandelt, diese auf eine unterhaltsame Art zugänglich macht und seine LeserInnen – egal, welcher Hautfarbe – zum Nachdenken anregt, hat es Jahre gedauert, bis der Text in unseren Bücherregalen landen konnte.

Es ist beinahe befremdlich, dass dennoch die Frage danach, ob es sich dabei um Literatur handle, aufkommt: Der Roman stellt seine Literarizität förmlich aus, indem neben den wichtigsten Texten der postkolonialen Theorie, wie zum Beispiel Edward Saids Orientalismus, Gayatri Chakravorty Spivaks Can the Subaltern speak? oder Homi K. Bhabhas The Location of Culture, auch Blues Songs als peritextuelle Intertexte in Form der Kapitelüberschriften dienen. Die Erzählung spielt mit Fakt und Fiktion und wird von seiner Autorin in die Medienlandschaft eingeschrieben. Blogeinträge von Nivedita alias Identitti sowie Tweets unterbrechen die Erzählung immer wieder, um reale und erfundene Personen auf Twitter Stellung zu dem Skandal um Sa- raswati beziehen zu lassen, der sogar eigene Hashtags bekommt. Auch das Ende der Handlung nimmt reale Ereignisse auf: Saraswatis Skandal wird in den Medien durch den Terroranschlag in Hanau verdrängt. Während Nivedita, Priti und Raji nahezu handlungsohnmächtig die eingehenden Meldungen verfolgen, kommentiert Saraswati die ihr abhanden gekommene Aufmerksamkeit: „Jetzt muss man also tot sein, um PoC zu sein.“ Es gelingt Mithu Sanyal unwahrscheinlich gut, die ambivalente Figur Saraswati durch fachliches Wissen und gute Argumente glänzen, aber auch durch sprachlos machende Kommentare provozieren zu lassen.

Während der Roman selbst also Aushandlungen von vermeintlich richtig und falsch, von race als bloßem Konstrukt oder als Unterdrückungskategorie sowie von Essenzialismus und permanenter Aushandlung selbst thematisiert, ist Identität nichts anderes: ein ständiges Suchen und Finden, ein Aushandlungs- prozess, der von (kultureller) Sozialisierung abhängig ist. Nivedita schreibt dazu: „Identität ist ein Spektrum. Identitätspolitik ist ein Spektrum. Cultural Appropriation ist ein Spektrum.“ Mithu Sanyal hat damit eine klaffende Leerstelle in der deutschsprachigen Erzählliteratur zu füllen begonnen. Nicht nur der Roman selbst, sondern auch die Hintergründe seiner Entstehung bis hin zur Publikation sollten zum Nachdenken über unser Verständnis von Literatur und den deutschen Literaturbetrieb anregen.

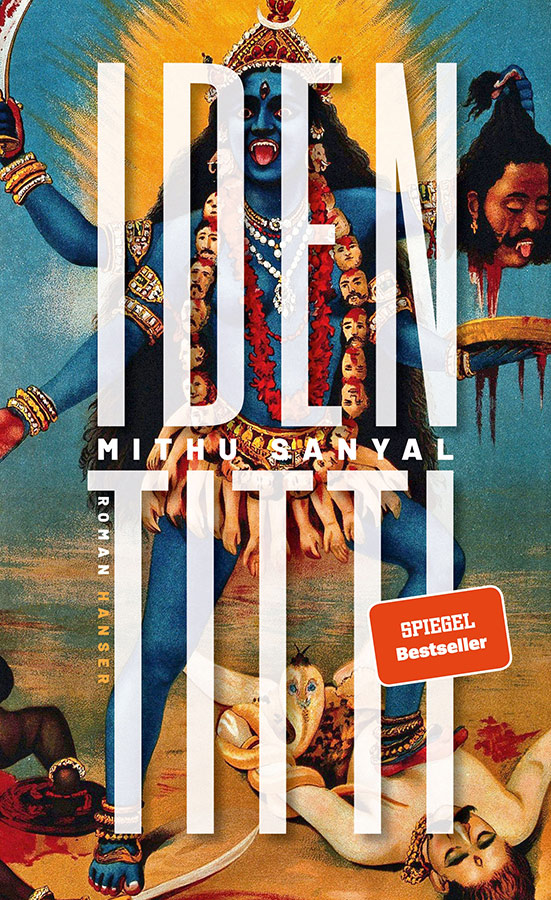

Mithu Sanyal: Identitti.

Hanser 2021.

432 S., 22,- €

Hanser 2021.

432 S., 22,- €