Von Gerd Rupp

2.8.2022

2.8.2022

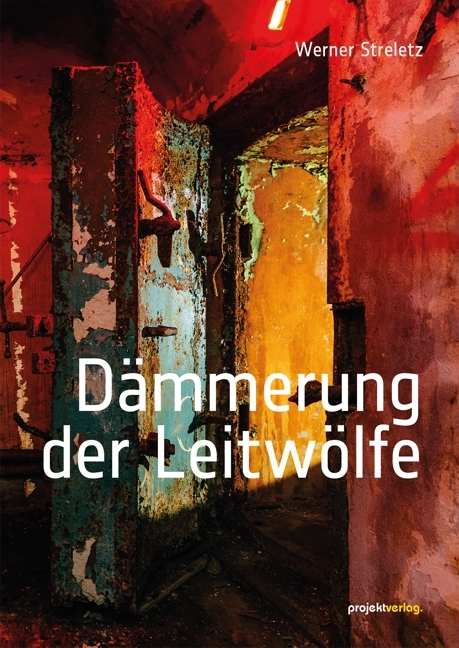

Ein reißerischer Titel Dämmerung der Leitwölfe, der an den

Filmtitel Kampf der Titanen anklingt. Ein nicht minder reißerisches blutrotes Cover, auf dem eine rostdurchsetzte Kellertür

in ein geheimnisvolles Inneres führt. Beides ist der Story an der

Oberfläche geschuldet, die den Kampf um die Vorherrschaft

in einer Männergruppierung schildert, den die Leitwölfe (und

Antipoden) Waldemar Sikorski und Andreas Beton unter sich

ausfechten. Darunter aber (im wortwörtlichen Sinne: im Kellerbereich, daher das Cover) geht es um innere Erlebnisse, um Er-

innerungen, und um die rechte Sprache dafür. Wortwörtlich um

die Aufzeichnungen, die Sikorski jetzt in Ermangelung von zeitnahen Tagebuchnotizen hier nachliefert: Erinnerungen an die

gemeinsame Zeit der engen Freundschaft zwischen Sikorski und

Beton (Nomen est Omen) und der von ihnen beiden angeführten Gruppe von Weggefährten und Zechkumpanen: dem Maler

Rauol, dem einarmigen Bernd, dem trinkfesten Siggi.

Aus der von Sikorski nachgeholten Niederschrift resultiert ein Bild der letzten 40, 50 Jahre eines Lebens in einem Gebiet, das unschwer als Ruhrgebiet identifizierbar ist – mit reizvollen Schilderungen von Kirmesbesuchen, Kneipenabenden, Handgreiflichkeiten, aber auch Landpartien zu Wasserschlössern. Und: Immer werden die Kunst und Ausstellungsorte wie Gale- rien als Orte evoziert, wo etwas bedeutend, überdauernd wird. Das ist z.B. relevant für die Gemälde des Rauol, für die Oldtimer von Bernd. Überhaupt ist die Bedeutung von Gebäuden nicht zu unterschätzen, die sie auf das Leben der Protagonisten haben:

Erzählte Architekturen spielen wie auch sonst in Streletz’ Romanen auch eine Rolle, man meint, Bühnenräume oder Filmräume vor sich zu haben mit Bildern, die oft die Brüchig- keit einer Situation spiegeln und bei aller Präzision aber für die Einbildungskraft der Lesenden immer genug offenlassen. Figu- ren verlaufen sich lustvoll in diesen Räumen – oder suchen vergangene Plätze auf, um dort ihre Erinnerungen zu prüfen oder Erklärungen zu finden. So ist es zunächst ein Abstieg in die dunk- len Etagen, der zur Expedition in die Vergangenheit wird – in den Bunker, der eine normale Hausnummer hat, der sich als Sitz eines Künstlerateliers erweist. Überdauern tut der Bunker auch in Form einer eigentümlichen Hausgemeinschaft, die sich vor allem um künstlerische Dinge kümmert.

Die äußere Geschichte der Konkurrenz zwischen Sikorski und Beton entfaltet eine Tiefendimension, aus der eine intime Begegnung (und Aussöhnung) sich anbahnt, ohne zu viel vom Ausgang zu verraten. So viel muss aber sein: Aus den oberflächlichen Poser-Gehabe der beiden wird ein aufmerksames Hören auf die Nuancen der Sprachgebung, wobei der Leser dem Autor Werner Streletz gerne folgt. Es geht um Lebensentscheidungen, für oder gegen Berufe, für oder gegen Leute, und wie sie erfahren werden. Oder wahrgenommen und erzählt, so wie diese Figuren sich gegeneinander abgrenzen, ihre Glücksansprüche oder Frust und Melancholie, ja auch Gewaltsamkeit ausdrücken. Es geht um alte Rechnungen und wie sie beglichen werden können.

So ist es letztlich der Sinn für kulturelle Inspiration und Aufmerksamkeit, der Sikorski und Beton über alle Differenzen im Geiste verbindet – was auch den Leser einzunehmen vermag.

So, wie die Figuren ihr Leben inszenieren – der Ober-Gesamtkunstwerker heißt eben merkwürdigerweise Beton –, ist auch das Leben ihr Kunstwerk, offenbar ein dauerhaftes. Kein Wunder, dass durchgehend auch Künste angesprochen werden, Malerei, Maschinentechnik, Literatur. So exzentrisch, gelegentlich aus der Bahn tretend diese Figuren ja fast alle sind, so exzentrisch ist Kunst auch hier gedacht. Sie ist das, was überraschende Blicke ermöglicht, sich gegen den Lauf der Dinge stellt, etwas Widerständiges und Widerborstiges. Und das leben diese Figuren aus.

Kurzum: Ein Roman, der wegen dem ‚tieferen Thema‘ dann lange der Lektüre nachhallt und deswegen als Lese-Erlebnis eine nachdrückliche Empfehlung verdient.

Aus der von Sikorski nachgeholten Niederschrift resultiert ein Bild der letzten 40, 50 Jahre eines Lebens in einem Gebiet, das unschwer als Ruhrgebiet identifizierbar ist – mit reizvollen Schilderungen von Kirmesbesuchen, Kneipenabenden, Handgreiflichkeiten, aber auch Landpartien zu Wasserschlössern. Und: Immer werden die Kunst und Ausstellungsorte wie Gale- rien als Orte evoziert, wo etwas bedeutend, überdauernd wird. Das ist z.B. relevant für die Gemälde des Rauol, für die Oldtimer von Bernd. Überhaupt ist die Bedeutung von Gebäuden nicht zu unterschätzen, die sie auf das Leben der Protagonisten haben:

Erzählte Architekturen spielen wie auch sonst in Streletz’ Romanen auch eine Rolle, man meint, Bühnenräume oder Filmräume vor sich zu haben mit Bildern, die oft die Brüchig- keit einer Situation spiegeln und bei aller Präzision aber für die Einbildungskraft der Lesenden immer genug offenlassen. Figu- ren verlaufen sich lustvoll in diesen Räumen – oder suchen vergangene Plätze auf, um dort ihre Erinnerungen zu prüfen oder Erklärungen zu finden. So ist es zunächst ein Abstieg in die dunk- len Etagen, der zur Expedition in die Vergangenheit wird – in den Bunker, der eine normale Hausnummer hat, der sich als Sitz eines Künstlerateliers erweist. Überdauern tut der Bunker auch in Form einer eigentümlichen Hausgemeinschaft, die sich vor allem um künstlerische Dinge kümmert.

Die äußere Geschichte der Konkurrenz zwischen Sikorski und Beton entfaltet eine Tiefendimension, aus der eine intime Begegnung (und Aussöhnung) sich anbahnt, ohne zu viel vom Ausgang zu verraten. So viel muss aber sein: Aus den oberflächlichen Poser-Gehabe der beiden wird ein aufmerksames Hören auf die Nuancen der Sprachgebung, wobei der Leser dem Autor Werner Streletz gerne folgt. Es geht um Lebensentscheidungen, für oder gegen Berufe, für oder gegen Leute, und wie sie erfahren werden. Oder wahrgenommen und erzählt, so wie diese Figuren sich gegeneinander abgrenzen, ihre Glücksansprüche oder Frust und Melancholie, ja auch Gewaltsamkeit ausdrücken. Es geht um alte Rechnungen und wie sie beglichen werden können.

So ist es letztlich der Sinn für kulturelle Inspiration und Aufmerksamkeit, der Sikorski und Beton über alle Differenzen im Geiste verbindet – was auch den Leser einzunehmen vermag.

So, wie die Figuren ihr Leben inszenieren – der Ober-Gesamtkunstwerker heißt eben merkwürdigerweise Beton –, ist auch das Leben ihr Kunstwerk, offenbar ein dauerhaftes. Kein Wunder, dass durchgehend auch Künste angesprochen werden, Malerei, Maschinentechnik, Literatur. So exzentrisch, gelegentlich aus der Bahn tretend diese Figuren ja fast alle sind, so exzentrisch ist Kunst auch hier gedacht. Sie ist das, was überraschende Blicke ermöglicht, sich gegen den Lauf der Dinge stellt, etwas Widerständiges und Widerborstiges. Und das leben diese Figuren aus.

Kurzum: Ein Roman, der wegen dem ‚tieferen Thema‘ dann lange der Lektüre nachhallt und deswegen als Lese-Erlebnis eine nachdrückliche Empfehlung verdient.

Werner Streletz:

Dämmerung der Leitwölfe.

Projektverlag 2022,

168 S., 14,80 €

Dämmerung der Leitwölfe.

Projektverlag 2022,

168 S., 14,80 €